第1回:産業革命の歴史とRPA

ご挨拶

皆様はじめまして。新ビジネス推進室の國元と申します。

今回、「RPA導入の勘所」というタイトルで連載コラムを担当させていただくことになりました。昨今、「RPA(Robotic Process Automation)」が注目されており、ガートナージャパン社が2017年10月に行った市場調査では回答企業の約4割が導入済み/導入計画中という結果も出ているそうですが、私の個人的な感覚では「RPA」という言葉ばかりが先行し、「RPAで何がどこまでできるか?」「RPAでどのように業務自動化していくか?」が理解されきれていないという印象を持っています。

今回のコラムでは、歴史や社会的な背景などにも触れながら、RPAが今、必要とされている理由や、RPA導入成功の秘訣などをテーマにお話していきたいと思います。

産業革命とRPA

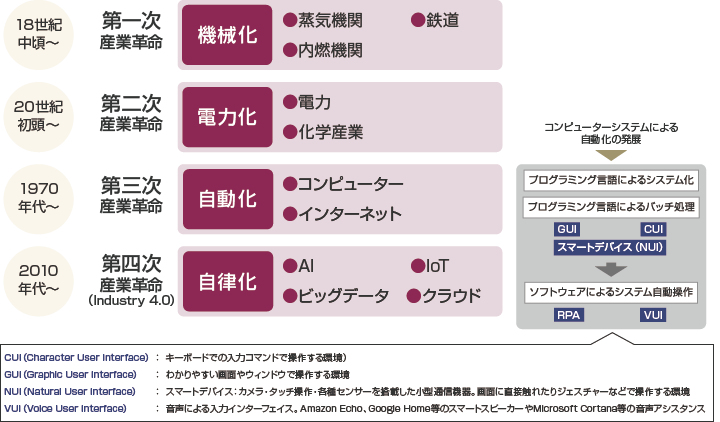

まずはじめに歴史的な位置づけから整理していきましょう。人間は「ラク」をして生産性を上げたい生き物で、それが資本主義の原点でもあります。古くは18世紀中頃「第一次産業革命」と後に名付けられた技術革新があり、蒸気機関が登場しました。蒸気機関の発明によって動力源が刷新され工場の機械化が進んだ他、鉄道や船などといった交通機関にも応用され、それまでの人間の労働力が大幅に機械に置き換わりました。

それから、第二次、第三次、第四次・・・と、産業革命は起こっています。第二次産業革命では「電力」が台頭し、蒸気機関や内燃機関に頼っていた動力が電力に置き換わり、それに伴い化学産業が発展しました。直近は1970年代のコンピューターの出現によってもたらされた第三次産業革命で、それまで人が機械や電力を使っていたものが、コンピューターの制御によって「自動的に動く」という技術革新です。コンピューターは小型化されてオフィスや一般家庭に普及し、インターネットの登場により情報が繋がりあう社会となりました。

最近、耳にする第四次産業革命とは、もともとはドイツで2011年に提唱された概念「インダストリー4.0」を日本語訳したもので、その本質は製造業のデジタル化、いわゆる「スマートファクトリー」の実現を目指すものですが、IoTをキーテクノロジーとし、AIやビッグデータそしてロボットといった技術の活用により、それまで人がコンピューターに命令を与えて自動的に動かしていたものをコンピューターに自ら判断させて自律的に動かそうという産業構造の変革の動き全体がそう呼ばれるようになりました。

| メモ:コンピュータシステムによる自動化の発展 第三次産業革命でコンピューターが広く普及しましたが、当初はプログラミング言語によるシステム化や、バッチ処理と呼ばれる自動実行のプログラミングが主流でした。ユーザーインターフェイスは「CUI(=キーボードでの入力コマンドで操作する環境)」や「GUI(=わかりやすい画面やウィンドウで操作する環境)」が中心で、スマートデバイスの出現に伴い「NUI(=画面に直接触れたりジェスチャーなどで操作する環境)」や「VUI(=音声で操作する環境)」が浸透しつつあります。スマートスピーカーに代表される「VUI」は、ソフトウェアが声に反応して操作を自動実行するという仕組みからRPAと混同して考えてしまいがちですが、「VUI」はあくまでソフトウェアを動かすためのインターフェイスであり、RPAとは別物です。 |

なぜRPAが必要か

さて、前置きが長くなりましたが今回のコラムの主題である「RPA(Robotic Process Automation)」とは、特定のツールの名称でも技術の名称でもなく、ソフトウェアロボットによる単純な間接業務を自動処理する技術を使った取り組みや、業務の自動化や効率化に向けて行う取り組みの総称です。

中でも、ルールエンジンやAIといった認知技術を活用してシステムを自動操作でき、複雑な設計ではなく直感的に構築が可能なソフトウェアが総じて「RPA製品」と呼ばれ、普及の兆しを見せています。RPAは「デジタルレイバー(Digital Labor)」つまり、仮想的な労働者、とりわけ知的労働を代行してくれるという意味で、「仮想知的労働者」と呼ばれたりもします。

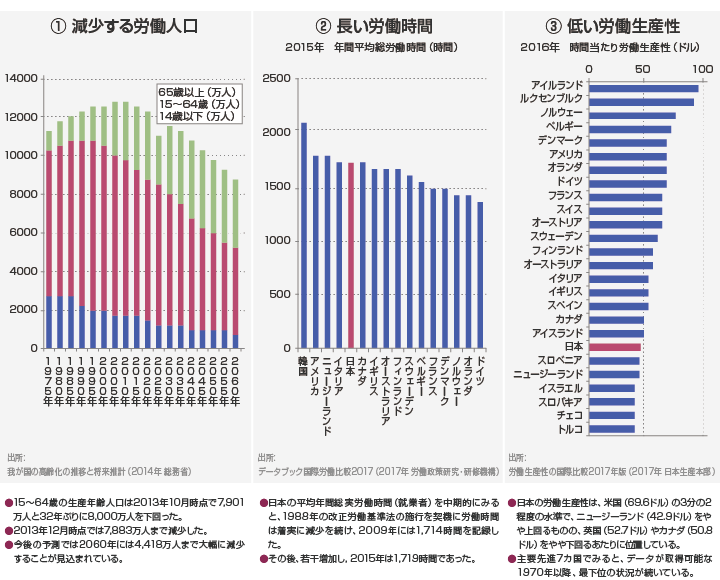

日本は今後、少子高齢化が進むことに比例して労働人口も減少の一途を辿ることが統計によって明らかになっています。不足する労働人口を補うためには労働生産性の向上が不可欠となり、経済産業省において2017年5月末に策定された「新産業構造ビジョン」においても、国を挙げて第四次産業革命を活用して労働生産性向上に繋げる取り組みを推進しようという動きがあります。

将来、労働人口が減少しても現在の生活レベルや国家の生産量を低下させないためには、人口減少を補うとともに労働時間の削減や労働生産性の向上が必要不可欠です。だからこそ、RPAによる業務自動化が注目されているのです。

次回のコラムでは、押さえておきたいRPAの基本をご紹介したいと思います。