テレワークフロー「AppRemo(アップリモ)」のリリースについて

株式会社システムエグゼ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:大場康次、以下「当社」)は、ワークフローシステム「AppRemo(アップリモ)」を2020年10月30日より提供開始いたします。

テレワークフロー「AppRemo(アップリモ)」とは?

新型コロナウイルス感染症対策のため、働き方は大きく変わりました。

ペーパーレス、ハンコレス、通勤レス、対面レス等のレスの時代では、「自宅でも会社と同じように業務ができること」が重要です。それが、わたしたちが提唱する「テレワークフロー」という新しいスタイルです。ニューノーマル時代に対応するためにリリースされたテレワークフロー「AppRemo」は、「オフィスでできる、自宅でもできるワークフロー」をコンセプトに誕生しました。

今までの業務を変えず、働き方を変えられる「AppRemo」の特長

テレワークフロー「AppRemo」は、申請・承認業務機能を中心に構成されたワークフローシステムです。申請者や承認者はどんな場所でも使いやすく設計されており、業務管理者やシステム管理者の運用・管理負荷を下げることにも配慮されています。

- 特長1 申請・承認業務がどこでも迅速にできる、見える

オフィス同様に自宅や外出先からでも申請・承認作業が可能であり、勤務場所にとらわれることなく、様々な申請業務のスピードアップを実現します。PCはもちろん、スマートフォン・タブレットにも対応しています。 - 特長2 距離を感じさせない簡易チャット機能

オフィスならできた「ちょっと確認したい」が、簡易チャットで気軽にできます。簡易チャットの履歴は申請書と合わせてそのまま保存できます。 - 特長3 メール・ポータル連携で通知してくれる

メール通知やポータル連携機能で、申請情報の確認漏れを防止し、申請書を滞留させず、迅速な承認業務を支援いたします。 - 特長4 申請書は、いつものExcelで簡単作成

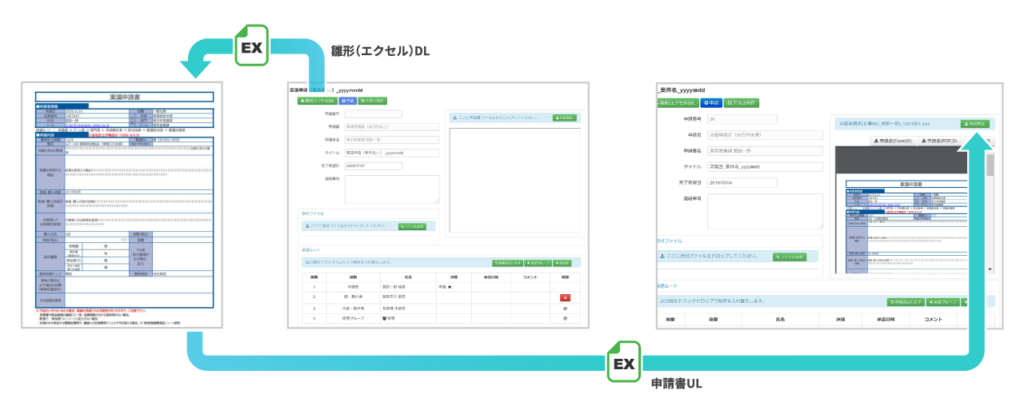

Web申請フォームではなく、Excelファイルでそのまま申請できます。専門知識不要で使え、現在のExcel申請書からの移行も簡単です。 - 特長5 Excelなのにデータベース化できる

Excel申請書をアップロードすると、申請書内のデータは自動でデータベース化されます。データベース化されることでCSV出力が可能になり、経理・人事など他のシステムとの連携も容易になります。申請承認にかかわる業務だけでなく、経費精算や人事考課等周辺業務の効率化にも効果を発揮します。

販売価格

50ユーザーライセンス ¥500,000~(税別)

AppRemoの詳細はこちらをご覧ください。

https://solutions.system-exe.co.jp/appremo

「AppRemoクラウド」の提供について

「AppRemo」をクラウドサービスとして利用できる「AppRemoクラウド」の年内サービスリリースを予定しています。

「AppRemoクラウド」は、クラウドプラットフォームとして信頼性の高いMicrosoft Azureを基盤とし、また「AXLBOX」シリーズとして多数のSaaS提供で実績のあるAXLBIT株式会社との協業により提供されます。 「AppRemoクラウド」により、システム運用・保守の負担なくワークフローシステムが利用できます。

【本リリースに関するお問合せ先】

株式会社システムエグゼ 経営企画部 広報担当

お問い合わせ先:https://www.system-exe.co.jp/contact/

【AppRemoに関するお問合せ先】

株式会社システムエグゼ ブランド推進本部 AppRemoチーム

TEL:03-5299-5352 FAX:03-5299-5354

E-mail:AppRemo-Sales@system-exe.co.jp

※記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。