【広報ブログ】EXE未来プロジェクトが社員の子どもたちを対象にした”プログラミングイベント”を開催しました

こんにちは! システムエグゼ広報チームです。

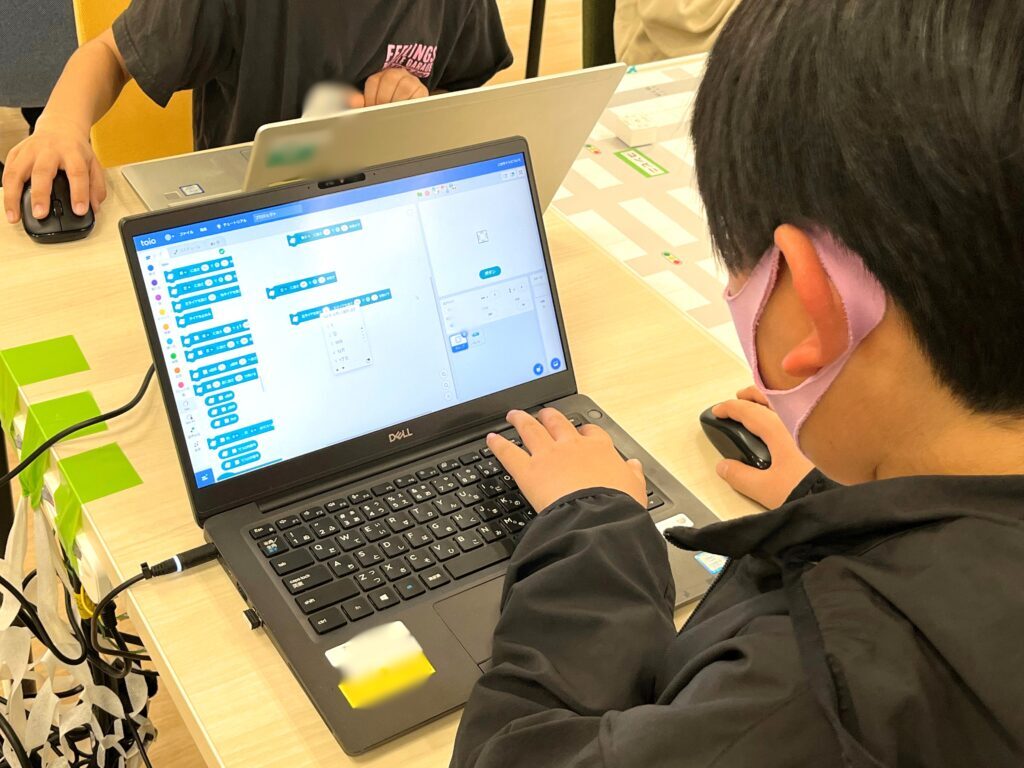

2024年3月中旬、組織横断かつ有志で活動を行うEXE-Innovation(※)の一つであるEXE未来プロジェクトが社員の子どもたちを対象とした“プログラミングイベント”を開催しました。

開催場所は当社本社で、プログラミングを体験したい子どもたち10名にご参加いただきました。

初めてPCに触れるお子さんから、普段からプログラミングソフトに触れているお子さんまでレベル感はさまざまでしたが、皆さん休憩の時間も惜しむほど、最後まで熱心に取り組んでいた姿がとても印象的でした。

プログラミング教材には、Toioキューブという手の平サイズのロボットを採用しました。

動かせたり、音を鳴らせたり、光らせたりできるので、初めてプログラミングを経験する子どもでも成果が目に見えて分かりやすい点が採用した理由の一つです。

子どもたちは初めて見る小さなロボットに興味津々で、早く触りたい気持ちが伝わってきました。

まず、シンプルな動作でキューブの使い方に慣れてもらうところからイベントがスタートしました。

その後、今回のために作成した巨大地図の上でキューブを好きなように動かしてもらう、という流れで進みました。

最初は慣れない動作で難しく感じていた子どもたちも、次第に「この方がいいかな」「ここをこうしたい!」と自分で納得いくものに仕上げようと、試行錯誤しながら一生懸命取り組んでくれました。

そして最後は、各自作ったプログラムを発表し合いました。

それぞれの個性が詰まったプログラムに、運営側もとても楽しませてもらいました。

終了後のアンケートでは、「音を鳴らせたのが楽しかった」「自分だけのロボットを作れるのが楽しかった」「自分が作ったプログラムで実際にそれ通りに動いたことが楽しかった」などのコメントが寄せられ、プログラミングを楽しんでもらえた様子でした。

保護者である社員からの満足度も非常に高く、次につながる有意義なイベントとなりました。

EXE未来プロジェクトは “ITで豊かな未来を創る” という当社の経営ミッションの実現に貢献したいという想いの中、2023年に立ち上がったばかりのプロジェクトです。

今後人口の減少が予想される中、将来を担う子どもたちに、本イベントを通じて少しでもプログラミングの楽しさを見出し、興味を持ってもらえたらと願っています。

また、今後は社内だけでなく、社外でも広く活動を行っていきたいと考えており、新たな企画を検討していきます。

※EXE-Innovationとは・・・当社では “現状維持は衰退と同じ” という考えのもと、「最新技術の調査・研究」 「新たなビジネスモデルの創出」 「社内制度改革」 をテーマとした全社横断・自主参加型の取り組みを行っています。