市販のソフトウェア製品では難しかったDX化を予算内でゼロから実現

BotDev活用

- サービス:

- 課題・ニーズ:

- 社名

- 東光電気工事株式会社 様

- 事業内容

- 内線事業、外線事業、再生可能エネルギー、空調衛生設備、海外事業、事業開発

- URL

- https://www.tokodenko.co.jp/

- 設立

- 1947年5月

- 資本金

- 11億3,400万円

- 従業員数

- 1,298名(2025年2月1日現在)

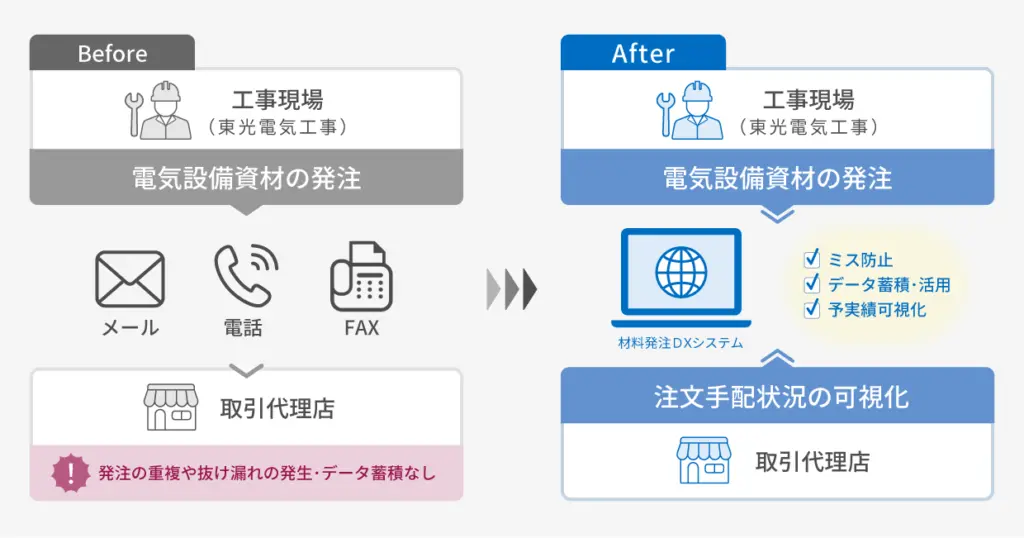

導入前の課題

- 工事現場からの材料手配を電話やメールで処理しており、発注内容の情報共有に漏れが生じていた

- 発注データが蓄積されないため、データ活用が進んでいなかった

- 既存のソフトウェアパッケージでは実現が困難でスクラッチ開発が必要だが、予算感や体制に懸念があった

導入効果

- 「材料発注DXシステム」を構築し、Webブラウザから発注を行えるようにし、発注内容の効率化やミス削減を実現した

- 発注内容をデータ化することで業務の可視化やデータ利活用が行えるようになった

- オフショアを利用したシステム開発サービス(BotDev)を活用することで予算内でのスクラッチ開発が実現した

導入に至った背景

属人化していた発注データのDX化を推進

営業課 課長中村 竹伸氏

2023年に創業100周年を迎えた東光電気工事は、電気設備、情報通信設備、送電線、電車線などの電気設備業を行っています。その施工実績は空港ターミナルやオフィスビル、新幹線など多岐に渡り、日本社会のインフラを支える企業の一つです。

同社では長年、工事現場で発生する電線やケーブルなどの電気設備資材を取引代理店に発注する際、電話やメールを利用していました。

この状況をどうにか変えたいと立ち上がったのが、丸の内支社の中村氏です。

「現場から取引代理店に向けて、電話やメール、時にはFAXによる発注も行われていました。このため発注データや発注ノウハウが属人化してしまい、現場が終わるとともにその内容がデータ化されずに破棄されていました」

また電話での発注では、同じ現場からの発注が重複したり、抜け漏れが発生するなどのトラブルがありました。

「恐らく社内の誰もがどうにかしたい、と考えていたと思います。しかし代理店も巻き込んだ大がかりなシステムになるため、全社的に躊躇していた状態でした」(中村氏)

データ活用の時代の流れとともに、システム化の実現を後押ししたのが、同社が毎年行う改善提案の取り組みでした。中村氏はこの仕組みを利用し、プロジェクトを起案。満を持して「材料発注DXシステム」の検討が始まりました。

導入の経緯

スクラッチ開発体制を予算内で満たせるシステムエグゼを採用

多くの期待を背負ってスタートしたプロジェクトですが、プロジェクトリーダーでもある技術開発部 日高氏は、開発ベンダーの選定から苦労があったと語ります。

「当初は予算面からもパッケージ商品のカスタマイズを検討していました。しかし、なかなか要件を満たせるものがなくスクラッチ開発を検討することにしたんです。当初3~4社にお声がけしましたが、そもそも要件に対して体制を組むのが難しいと断られてしまったり、予算感が合わなかったりとベンダー探しは難航しました」

そんな中、予算内で希望するスクラッチ開発の体制を実現できると提案されたのが、システムエグゼ独自のオフショアを利用した開発サービス(BotDev)を使った方法でした。

「オフショア」への不安

レスポンスの速さ・的確さが安心感に

システムエグゼの提案は予算内で開発要件を満たせるものの、オフショアを利用した開発については、当初不安があったとDX推進部の川田氏は言います。

「当社でも一部の業務を海外に依頼したことがありますが、国内の窓口担当者がいるものの依頼の意図が作業現場に正確に伝わらず、なかなか思い描いた精度の納品物が上がってこない。手戻りも多くなってしまい、正直なところ、オフショアには『安かろう、悪かろう』というイメージもありました」

そんな不安を払拭したのが、システムエグゼのPM兼ブリッジSEであるコイのレスポンスの早さと的確さでした。

「日本のIT産業は重層下請け構造で、実際の開発を行うのは下請け企業ということも多い。このような体制では窓口となるPMが、こちらの要望をあまり自分事として下請けに伝えられていないケースもよくあります。その点、PMのコイさんは課題に対していつも的確なアンサーを返してくれていました。もちろん間違いやうまくいかないこともありますが、きちんと理由を話して説明責任を果たしてくれた。そのレスポンスの良さに、このプロジェクトは大丈夫だと安心できました」(川田氏)

プロジェクト進行

オフショアを意識することは全くない

今回のプロジェクトでは、ユーザーである東光電気工事だけでなく材料の発注先となる取引代理店をも巻き込む必要があり、プロジェクトマネジメントの力が大きく問われるものでした。

一般的なオフショア開発では、言語や文化の違いなどからプロジェクトマネジメントに課題を抱えるケースも多くありますが、川田氏と日高氏は「オフショアということを全く意識しなかった」と言います。

「多くのベンダーと付き合っていく中で、話は聞いてくれるものの実際に開発するSEへの知識やイメージが足りずに、ニーズをシステムに落とし込めないこともよくあるんです。その点、システムエグゼは私たちのニーズを提案の中にしっかり落とし込んでくれていました。さらに要望をくみ取ったうえで、実際の開発手順に則った形で、整合性を取りながら提案してくれたこともプロジェクトがスムーズに進んだ要因だと思います」(川田氏)

「打ち合わせもこまめにしてもらいましたし、何か問題が起きても『何とかしよう』と寄り添ってもらえる心強さがありました。コミュニケーションは、オフショア利用の有無に関わらずとてもスムーズでした。オフショアということを全く感じないので、実はPMのコイさんがプログラミングまで担当しているんじゃないかと疑っているほどです(笑)」(日高氏)

こうしてBotDevのテーマでもある「ボーダレス」なコミュニケーション体制を築いたことも奏功し、2025年1月には「材料発注DXシステム」の全社での本格導入がスタート。

これまでメールや電話で行われていた発注作業がWebブラウザから行えるようになり、属人化していた発注データが蓄積され始めました。

導入後のフォロー

要望やフィードバックにタイムリーに対応

海外ビジネス推進室 次長 グェン バンコイ

今回の「材料発注DXシステム」の導入は、商品マスタデータの登録など発注先である代理店の協力も必須でした。

代理店との窓口を務める西河氏は、導入にあたっては賛否両論あったと言います。

「導入に際しては、当然色々な質問も出てきます。そこで代理店とのやりとりにコイさんも直接入ってもらっています。本来、こちらで要望などをまとめて伝えるべきかもしれませんが、生の声を伝えることで要望が齟齬なく伝わり、タイムリーな対応につながっています」

運用開始にあたっては、システムエグゼも参加して社内と代理店、それぞれに各4回計8回の説明会を実施しました。

「説明会のほかにも疑問や改善点は、質問フォームを使っていつでも入力できるようにしており、週1回のミーティングで情報連携しています。時には代理店や社内から緊急性のある指摘がある場合もあり、直接やりとりを見てもらえるのは心強いですね。次期フェーズで開発予定のスマートフォン対応も、現場からの声に応えた改修の一つです」(日高氏)

こうして導入後も「材料発注DXシステム」は、ユーザーの声を細かく反映しながら、より利便性を高められるようアップデートを重ねています。

今後の展開

データの「見える化」で広がる活用

東光電気工事では常時200~300程度の現場が稼働しており、今後は蓄積された材料の発注データを分析し、一括購入によるコストメリットを図るなどさまざまなデータ活用が検討されています。

「例えばこれまで最低限の材料で効率的に施工できている熟練の現場担当者のプロセスは、定性的にしか評価できておらず、可視化できていませんでした。しかし発注データを分析することで効率の良い発注方法を定量化して分析できる可能性があると考えています」(川田氏)

「今後は蓄積されたデータをどのように使っていくのかがテーマです。これまでクローズだったデータがオープンになることで、先輩社員の発注内容を後輩社員が参考にできるなど、効率化だけではないさまざまな可能性が広がっていきそうです」(中村氏)

発注データの見える化を皮切りに、データ活用によるさらに経営インパクトの大きな業務改革が期待される東光電気工事の「材料発注DXシステム」プロジェクト。

システムエグゼでは、今後もBIツールの導入によるデータ活用など同社のDX推進をサポートしていきます。

※記載内容は取材当時のもので、最新の情報とは異なる場合があります。ご了承ください。